理想は遠くても、救いはある

私は小さい頃から、本の好みが明確で、受け入れられるものとそうでないものがはっきりしていました。

受け入れたものは何度も読み返し、その感動や驚きが、『夜廻り猫』をはじめとする私の作品世界を創り上げているのだと思います。

ムーミンの小説シリーズは何冊もありますが、いちばん好きな一冊が『ムーミン谷の夏まつり』です。

夏まつりの時期に、洪水に見舞われたムーミン一家は、「劇場」に避難します。

やがてムーミンたちはそこで芝居をするようになる。「劇場とは何か」という哲学的な問いを含む物語なのですが、最終的にハッピーエンドにもっていく展開が好きです。

どうしようもないキャラクターがたくさん出てくるけれど、誰も排除されない。小学6年生のときに読んで以来、何度読み返したか分かりません。その場所に住みたくなるような世界を自分で創り出したいと思うようになったのは、この本がきっかけでした。

『夏のおわりのト短調』は中学生のときに漫画雑誌『LaLa』に掲載されたのを読みました。

高校生の袂ちゃんが、理想の家族として憧れていた蔦子叔母さん一家が実は家庭的に破綻していることを知ってしまう。

人が不自然に生きざるを得なくなっていく状況や辛さ、それをいかにして耐えるかが複雑に描かれていて、「うん、うん」と頷きながら読みました。理想的なことはなかなか実行できないけれど、だからこそ、救われていることもあるということに気づかされました。

カーソン・マッカラーズの『心は孤独な狩人』は漫画を描き始めた20代の頃、担当の編集者さんにもらって読みました。

アメリカ南部の貧しい町に、ある年の夏、聾唖者がやってくる。町の人たちは自分たちの鬱憤を穏やかに聞く姿勢を見せる聾唖者を神のように崇め、助けを求めます。が、結局は自分たちの人生はどうにもならないことに気づくという、救いのない話です。

著者自身も南部出身。15歳でリウマチ熱にかかり、若い頃から脳卒中を起こして、31歳のときには左半身が麻痺、その後鬱病になったりと、不思議なほど不幸に見舞われています。

そんな彼女がひるむことなく描ききった、人間の救いのなさに、強烈なインパクトを受けました。

「日本文化私観」は坂口安吾の熱気と力強さに圧倒されました。

「法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ」と言われれば、「そうだ! その通りだ!」と共感してしまうのですが、そのうちに「あれっ? 自分はほんとに安吾の言ってることが分かっているのかな?」という疑問が湧いてきて、また今度読み直してみようと思う。

ところが読み直しても、結局また同じことが繰り返される。不思議な本です。

アガサ・クリスティが考える「人間とは」

松浦理英子さんの小説は、初期の『セバスチャン』や『ナチュラル・ウーマン』から好きだったのですが、それが『親指Pの修業時代』という大作に開花したことに驚きました。

右足の親指がペニスになってしまった一実という主人公の遍歴に、あらゆる要素を含ませ、読み応えがある作品に仕上げています。設定は奇抜ですが、多くの人にとっても、目からウロコの小説だと思います。

アガサ・クリスティーはメアリ・ウェストマコットという名前でミステリでない小説も書いていて、『未完の肖像』はその一つです。15年ほど前、彼女のノンミステリの作品がまとまって出たのを機に読みました。

主人公のシーリアは心の優しい魅力的な女性なのですが、夫と娘から不当な扱いを受ける。いつかはこの関係が改善されるときがくると信じ続けていたシーリアもついにそれが不可能だと悟る。

彼女が至った結論、「自分こそ彼らにとって不当な存在だった」というくだりを読んで、人間というものの存在について深く考えさせられました。

『海と毒薬』は小学生のときに読んで衝撃を受けた本です。捕虜の生体解剖事件を扱う小説という題材も凄いですが、それに関わった医学生、看護婦と、別々の視点で細かく描かれています。こういう話が一人の人間の頭のなかで創れるという事実がショックでした。

その後、遠藤周作の小説はいくつも読みましたが、『海と毒薬』ほどの衝撃を受けたことはありません。

『或る「小倉日記」伝』は、身体的なハンディを負った人間の懸命な生き様が克明に描かれていて、胸にせまりました。清張はルサンチマンの作家と言われていますが、作家として純粋に才能があったのだと思います。(取材・文/緒形圭子)

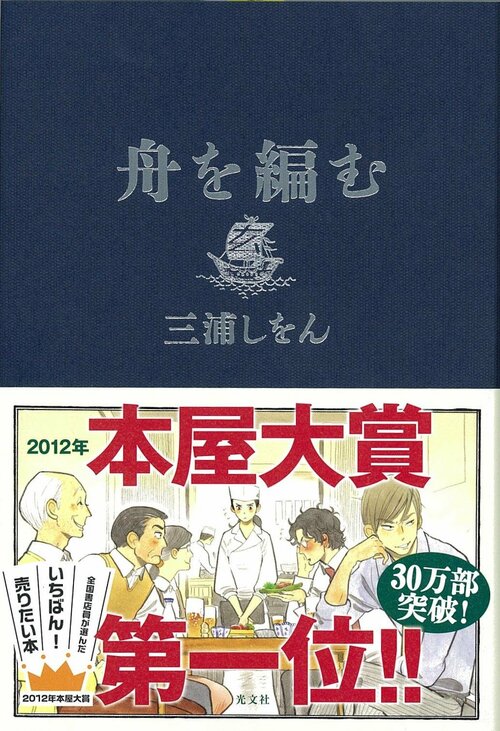

▼最近読んだ一冊